2.已具备的条件,尚缺少的条件及解决方法

已具备条件:

(1)前期文献积累、数据收集:前期团队成员互联网查阅大量相关文献资料,及时掌握最新数据与政策动态,对该项目内容进行深入挖掘。课题成员学生在指导老师的带领下,完成了社区老年人中的慢性病问卷调查,初步掌握了老年人慢性病护理情况,完成了前期的资料收集和文献整理工作,基础工作准备扎实。

(2)团队成员在社区中进行了预调研:课题组负责人及团队成员在现成的社区中发放并收集调查问卷,将具体回馈内容进行完整的概括和系统的分析。同时团队积极在社区老年人活动中充当志愿者角色,在活动间隙采访老年人,真实地获取了老年人对于社区养老服务的意见。

(3)有一定理论基础:本课题组成员由公益慈善专业、行政管理专业、会计学专业学生组成,拥有交叉学科专业基础和素养。到目前为止,已经系统地学习了管理学、行政管理学、统计学以及社会学等相关课程,对本课题的研究有一定理论基础。项目负责人及团队成员都有社会实践或社区志愿服务活动的经历,在实践中应用所学知识,积累了一定的调研基础和实践经验。

(4)数据获得渠道通畅:本研究团队在指导老师的带领下,与地方政府、相关养老社会组织均有联系和互动,可以获得丰富的一线资料;团队成员多来自全国各地乡镇农村,为了解基层情况也提供了有利的条件。

尚缺少的条件:

(1)调查对象数量大且调研范围广。由于本次调研将对众多社区的老年人进行调研,涉及的调查对象数量大,调研社区范围广,需要投入大量的时间进行问卷发放和访谈。

(2)老年人对社区慢性病护理缺乏了解。我国对传统养老模式的研究较多,但对以慢性病为视角的创新型的社区医养结合养老服务还在摸索探索阶段,所以政府及社区宣传力度不够,老年人对于社区慢性病护理缺乏了解,存在抗拒心理,社区慢性病护理模式较为新颖,老年人对此缺乏信任度。

(3)社区缺乏固定志愿者队伍。社区老年人慢性病护理离不开社区志愿者的志愿服务,社区可自行成立志愿服务流动小分队,定期在社区内部开展健康科普宣讲和义医义诊等志愿服务活动,普及老年人慢性病及健康养生相关知识,对常见的慢性病、多发病的预防和治疗提供指导意见,吸引社会更多爱心人士关注老年人,为老年人健康保驾护航。

解决办法:

(1)在前期调研的基础上进行数据分析,后期将根据项目以及社区居民需求进入深度调研,获取进一步的数据资料。

(2)由于公众的教育背景不同,问卷发放和访谈将会带来一定的难度,尤其是针对老年人,需要采取有针对性的访谈技巧。

(3)政府应加大对社区医养结合养老资源的投入,让社区民众进一步了解新型养老服务模式,转变传统的思想观念,尝试体验社区自主养老,以此来减少家庭负担以及解决医疗机构资源紧缺的问题。

(4)联动当地志愿者协会、应急救援协会及医院,定期在定点社区开展健康科普宣讲和义诊等志愿服务活动,同时,发动社区寒暑假返家乡大学生投入志愿者队伍,积极参与社区养老志愿服务。

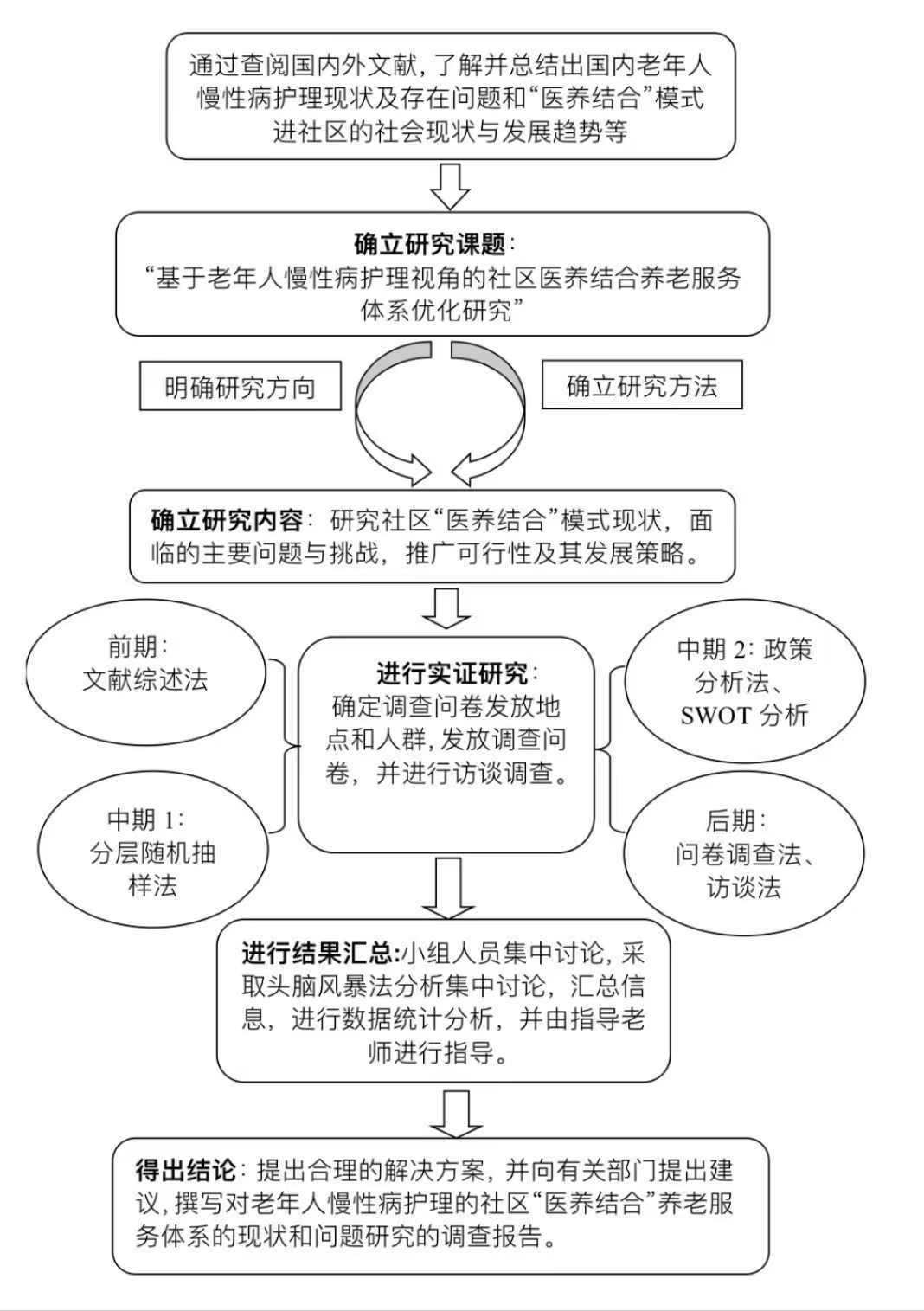

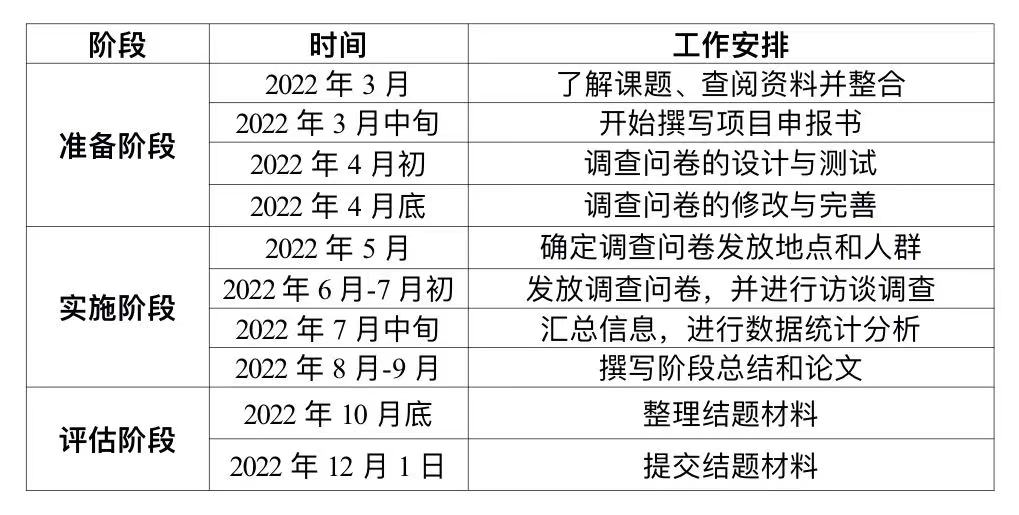

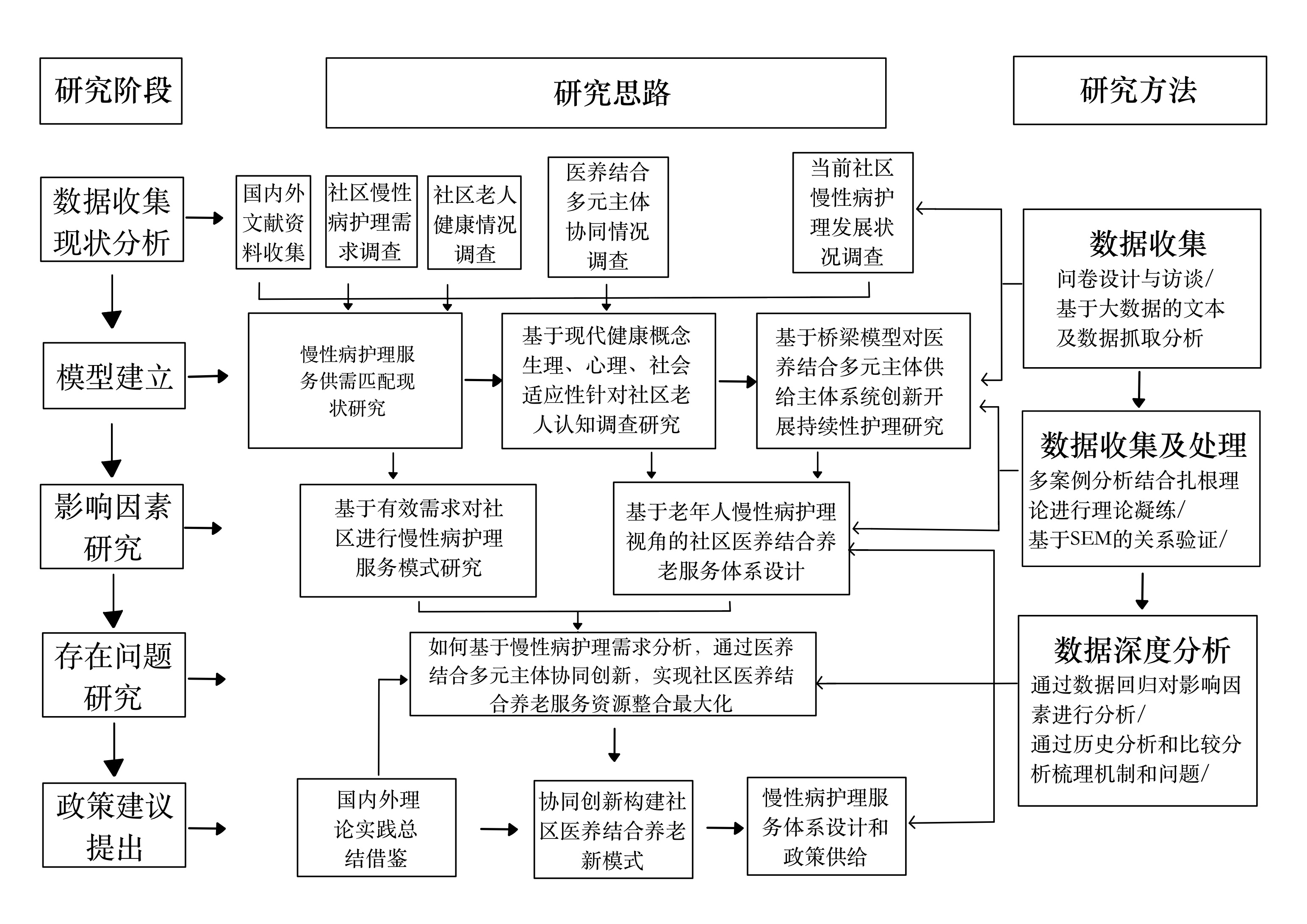

(八)研究逻辑和方法

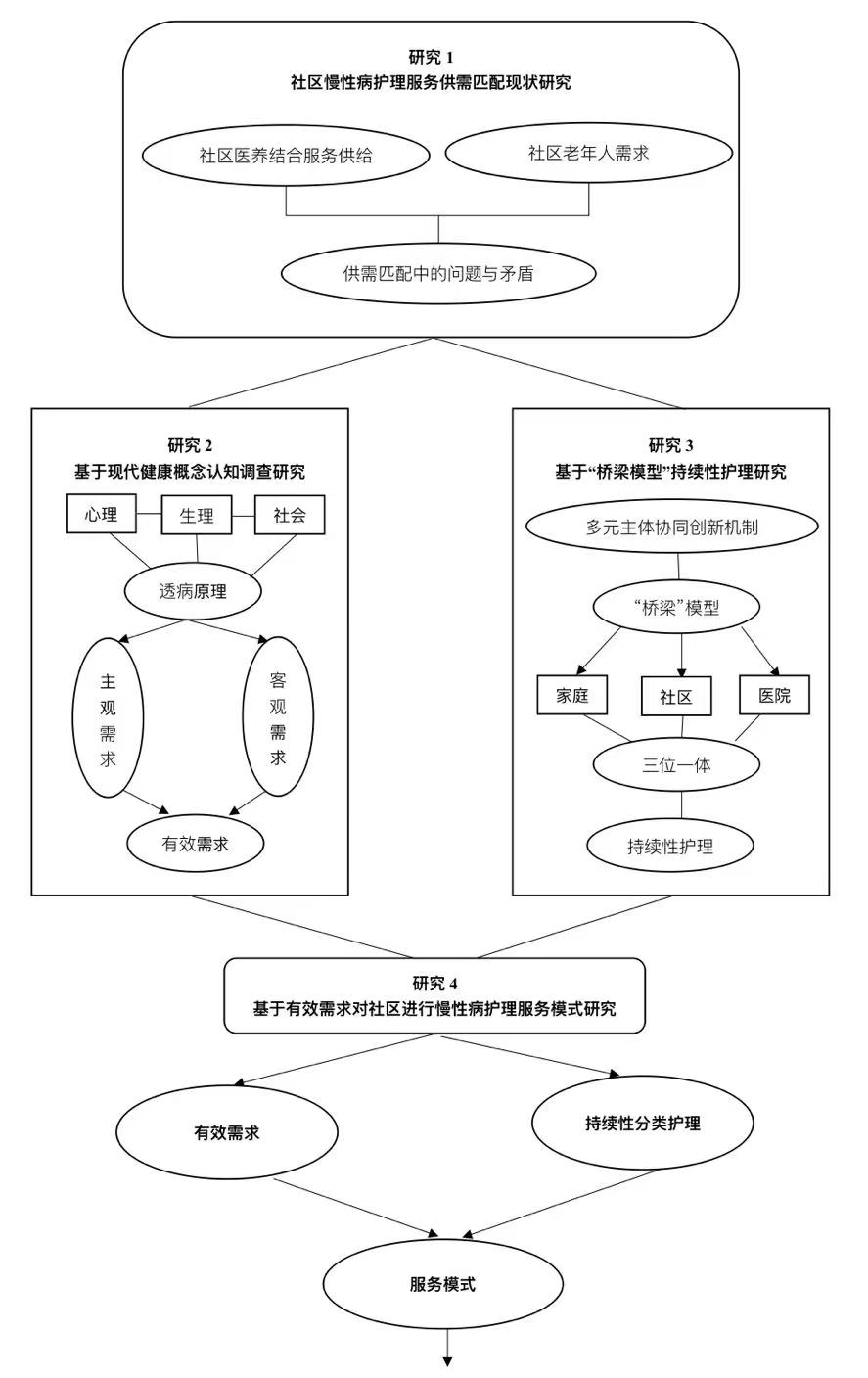

图7本项目研究思路和方法

(九)可行性分析

(1)人员安排:团队成员中有一人为大三年级学生,五人为大二年级学生,有一定的专业知识基础。团队成员对待工作认真负责,积极阐述自己的看法和见解,及时分享自己的资料来源。成员们各有特色,优势互补,能够很好的完成相关工作。

(2)时间安排:由于项目所需时间较长,调查对象数量大且调研范围广,经商议后将调研时间定于暑假,一方面不会影响成员正常的学习,另一方面暑假期间成员时间充裕,有利于开展实地调研。

(3)地点安排:本次调研选取烟台市芝罘区众多社区进行实地考察,重点下辖到御龙山社区开展我们的项目计划,便利于项目的调查研究。

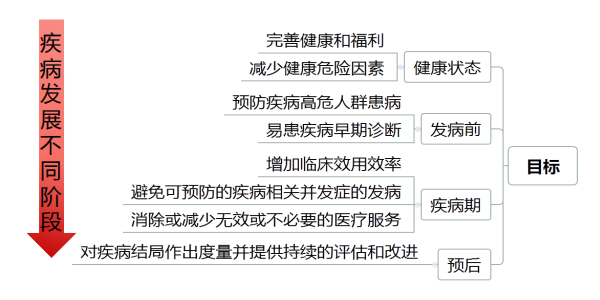

(4)社会需求:慢性病是威胁人类生命健康的重要原因,随着我国人口老龄化进程的加快,老年慢性病的总患病率逐年增长,已成为我国公共卫生服务挑战之一。随着社区居住老年人的增多,在社区开展慢性病护理势在必行,既能方便老年慢性病病人就医,还能减轻三级医院临床医疗资源紧张的情况。社区慢性病老年人的照护需求多元化,我国也应根据患者的需求建立多元化的社区慢性病护理服务,延伸护理服务内涵,还可发扬我国中医文化特色建立中医慢性病护理服务。

(十)参考文献

[1]国务院新闻办就《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》有关情况举行发布会

[2]黄启原,李颖,许昕,汤先萍.基于CLHLS的老年人社区养老服务需求及影响因素研究. 护理学杂志. 2021,36(03)北大核心CSCD

[3]中国营养学会:《中国居民膳食指南2022》

[4]潘金洪英国老年照料系统的重构和整合—到英国的访学与思考江苏省老年学学会江苏老年学研究论文选集(2007-2008) .南京:江苏省老年学学会, 2008:6.

[5]赵晓芳.积极老龄化视角下的“医养结合”:英国的经验与启示.社会福利(理论版),2017(5):1-6,20.

[6]李新平,莫骄.日本长期护理保险制度的实施及启示.对外经贸实务,2014(3):36-38.

[7]Song P, Tang

W.The community-based integrated care system in Japanthealth care and nursing

care challenges posed by super-aged society. BiosciTrends,2019,13(3):279-281.

[8]习开冉.日本医养结合养老模式及其运行机制研究.唐山:华北理工大学,2019.

[9]张霄艳,杨诗雨,王雨璇.我国医养结合养老模式研究—基于国内外的实证分析.决策与信息,2021(2):73-79.

[10]张静.医养结合服务的国际经验与启示.西部学刊,2021(11):134-136.

[11]郭聪.医养结合中外比较研究.大连:东北财经大学,2016.

[12]刘涛,解正林,陈仲钰.德国的医疗与护理关系及其对中国医养结合的启示.中国公共政策评论,2020,17(2):42-53.

[13]卢求.德国长期照护体制与机构式护理养老设施的经验与启示.建筑学报,2017(10):43-49.

[14]刘清发,孙瑞玲. 嵌入性视角下的医养结合养老模式初探[J].西北人口,2014,35(6):94-97 CSSCI

[15]王成利,王洪娜. 医养融合养老:供给途径、实践困境与政府责任———基于公共产品理论的视角[J].东岳论丛,2017,38(10):37-44.北大核心CSSCI

[16]易婧,屈锡华,卢东. 智慧养老背景下西部地区医养结合FU服务供给主体关系博弈研究[J].西藏大学学报(社会科学版),2018,33(1):155-162. CSSCI

[17]赵晓芳. 健康老龄化背景下“医养结合”养老服务模式研究[J].兰州学刊,2014(9):129-136.CSSCI

[18]丁建定,樊晴晴. SWOT 分析视角下城镇失能老人医养结合服务模式研究[J].社会保障研究,2017(4):14-20. CSSCI

[19]徐宏,江伊诺. 老年残疾人“医养结合”养老服务模式的实践困境与出路[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2017,20(3):102-108.北大核心CSSCI

[20]陈成文,黄利平,陈建平. 从“制度阻滞”看推动城市“医养结合”发展的制度建设方向[J]. 湖南社会科学,2018(4): 69-76.湖南社会科学.北大核心CSSCI

[21]杜鹏,李兵,李海荣.“整合照料”与中国老龄政策的完善 [J].国家行政学院学报,2014(3):86-91.北大核心CSSCI

[22]郝涛,商倩,李静. PPP 模式下医养结合养老服务有效供给路径研究[J].宏观经济研究,2018(11):44-53.北大核心CSSCI

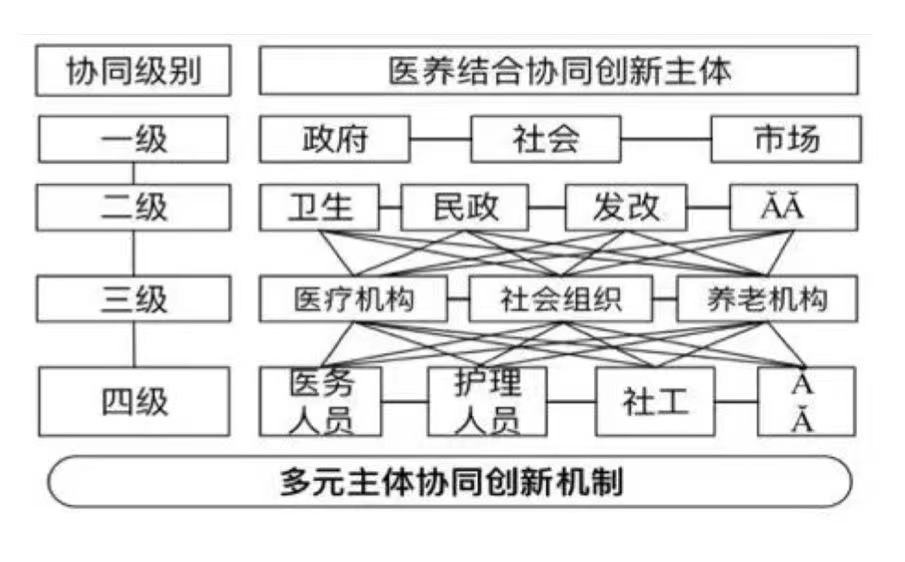

[23]楚蓓.多元主体协同下医养结合型养老模式创新研究. 中国农村卫生事业管理. 2018,38(12)

[24]依据“十四五”规划纲要之实施积极应对人口老龄化国家战略