土地盐碱化治理已成为世界性难题,盐碱胁迫是威胁全球可持续植物生产的主要非生物胁迫之一,对植物的生理、生化和分子特征都会产生各种不利影响,导致耕地面积、作物生产力和作物质量大幅度下降。近年来,随着气候变化和人类生产活动的影响,土壤盐碱化程度进一步加重。预计到2050 年,受盐碱化影响的土地面积将占农业土地总面积的50%左右[1]。

紫花苜蓿(Medicago sativa)素有“牧草之王”的美誉,产量高,营养价值高,是重要的蛋白质饲料,还能够改良土壤,在农业、畜牧业和生态建设中起着非常重要的作用[2-4]。我国苜蓿数量和质量上不能满足市场需求,主要从国外进口苜蓿,随着我国农业结构调整,苜蓿在牧草产业中成为主导产业,发展苜蓿种植可缓解我国蛋白质饲料的供求矛盾。我国盐碱地面积广阔,苜蓿中等耐盐,适当的盐碱胁迫不会对苜蓿的产量和营养品质造成影响,而中、重度盐碱会降低苜蓿光合作用,抑制苜蓿生长,加剧营养成分损失[5-7]。松嫩平原是世界三大苏打盐碱地分布区之一,地处“黄金奶源”地区,是我国苜蓿的主产区之一,由于自然及人为因素的影响,出现了严重的次生盐碱化现象降低苜蓿产量与品质[8],造成苜蓿产量较低且不稳定。随着草原以及耕地土壤盐碱化程度的加剧,可种植苜蓿的土地面积也逐渐减少,盐碱迫害已成为发展优质、高产苜蓿草产业的限制因子之一。

在当前“绿水青山就是金山银山”的生态理念下,资源节约和环境保护已成为我国发展的基本国策,绿色生态也成为现代农业发展的内在要求。鉴于此,人们一直在努力寻找新的生物治理途径—在不投入巨资改变盐碱地原有性状的前提条件下,通过微生物与植物的相互作用来提高植物的耐盐碱性,改善盐碱土状况,有望成为利用盐碱地的新措施。利用植物促生菌缓解植物盐碱胁迫是有利于农业可持续发展的经济友好型的重要生态学方法。植物促生细菌可促进植物生长及其对矿物质营养的吸收和利用,是一类可抑制有害生物的有益菌株[9-10],可有效减轻植物的盐碱胁迫损伤。

碱蓬(Suaeda glauce)是藜科(Chenopodiaceae)碱蓬属(Suaeda)植物,对盐碱具有高度适应性,能保护和改良土壤、消除裸露盐碱荒滩,防止水土流失,对保持和重建盐地生态有重要作用,被誉为盐碱地改造的“先锋植物”[11-12]。碱蓬作为真盐生植物,体内盐含量相对较高,而绝大多数微生物生长在低盐环境中,因此推测碱蓬内生菌属于极端微生物之一的嗜盐微生物,其内生细菌和根际细菌具有特殊的生理生化性质,具有较高的研究价值[13]。由于盐碱地土壤含盐量和pH都较高,酸性和中性土壤中筛选得到的PGPB在盐碱环境中很难存活定殖,在酸性、中性土壤中有很好促生效果的菌株在盐碱土中很难发挥促生作用,所以普通促生细菌在盐碱地应用困难。大多数植物促生细菌很难适应盐碱环境难以存活,从中性土壤及非盐生植物植株中分离获得的具有促生效果的菌株在盐碱土中施用很难发挥其促生作用。且促生细菌在应用过程中受到地域、气候、作物种类等因素的制约,肥效没有稳定保障。因此充分挖掘适合黑龙江省本地使用、建立特有的菌株库,筛选优质高效菌株,解决菌株效果不稳定、种类单一等问题势在必行。

目前对缓解盐碱胁迫下苜蓿生长的研究中多用丛枝菌根真菌(AMF)、根际促生菌(PGPR)和根瘤菌,减缓盐碱胁迫对苜蓿植株根的损伤,提高苜蓿叶片相对含水量、干物质含量,降低超氧阴离子和丙二醛含量,提高超氧化物歧化酶和过氧化氢酶活性、脯氨酸和可溶性糖含量[14-19]。而应用耐盐碱促生细菌提高苜蓿的耐盐碱性,缓解盐碱胁迫下苜蓿生长研究尚少。

根系是植物与土壤环境接触的主要器官和界面,在植物吸收水分和矿质营养、土壤固着及内源激素合成中起关键作用[20]。根系是植物在土壤盐碱危害中最直接的受害部位,也是植物感知盐胁迫信号的重要器官,根系在感受到逆境信号后, 通过不同形态、生理变化来响应逆境胁迫信号,并通过信号传导对有关基因的表达进行时间和空间的调整,进而通过代谢途径和方向的改变来影响碳同化产物在不同器官中的分配比例,最终又会影响根系生长,并从形态和分布上来适应环境胁迫[21-22],因此, 研究根系对盐胁迫的应对与调控机制对植物适应逆境具有重要意义。

根际微生物能够在大范围的根区盐度下促进多种不同作物的生长,同时,在难以幵发耐盐品种的情况下,接种耐盐菌株的方法被认为是行之有效的[23]。与植物根系有密切关联的微生物,由于其独有的耐受属性、与作物的相互作用及潜在的部署方式,在缓解生长于盐土中的植物所受的胁迫起重要作用。土壤微生物是土壤生态系统的重要组成部分,其群落结构的多样性可以反映出生态环境的功能演变及其环境影响。由于根系的穿插,使根际的通气条件和水分状况优于根际外,从而形成利于微生物的生态环境。植物根际是一个丰富的微生物基地,它与植物相互作用,促进植物-微生物界面中不同的信号传导过程和物质交换。细菌参与盐碱胁迫条件下根际微生物群落的发育,有助于菌种向植物根系和土壤颗粒的定植,并最终促进了植物生长和改善土壤结构。微生物的生物量是土壤有机质中重要的不稳定部分,既可以作为有机物质和土壤养分的转化和再循环剂,也可以作为植物营养来源,因此这些与植物相关的土壤微生物在养分循环和改变植物环境中仍然起到关键作用[24]。微生物的生物量是土壤有机质中重要的不稳定部分,既可以作为有机物质和土壤养分的转化和再循环剂,也可以作为植物营养来源,因此这些与植物相关的土壤微生物在养分循环和改变植物环境中仍然起到关键作用。

结合在宏观上表观形态的表现和微观根际微生物多样性的结构与分布特征,对植物促生细菌调控植物盐胁迫的机理才会有更加深入的认识。微生物与植物根系的相互作用在生理、生化和分子水平上引起植物局部和(或)远端多管齐下的反应[25]。随着生物信息学的进步,多组学的数据化科学提高了我们对微生物群落组成及其在根际等复杂环境中的功能行为的理解,在根际环境中,微生物群落之间的相互联系直接影响植物对胁迫的反应。目前,国内外对盐碱胁迫下接种碱蓬促生细菌对苜蓿根际微生物群落结构及多样性影响的研究几乎没有。

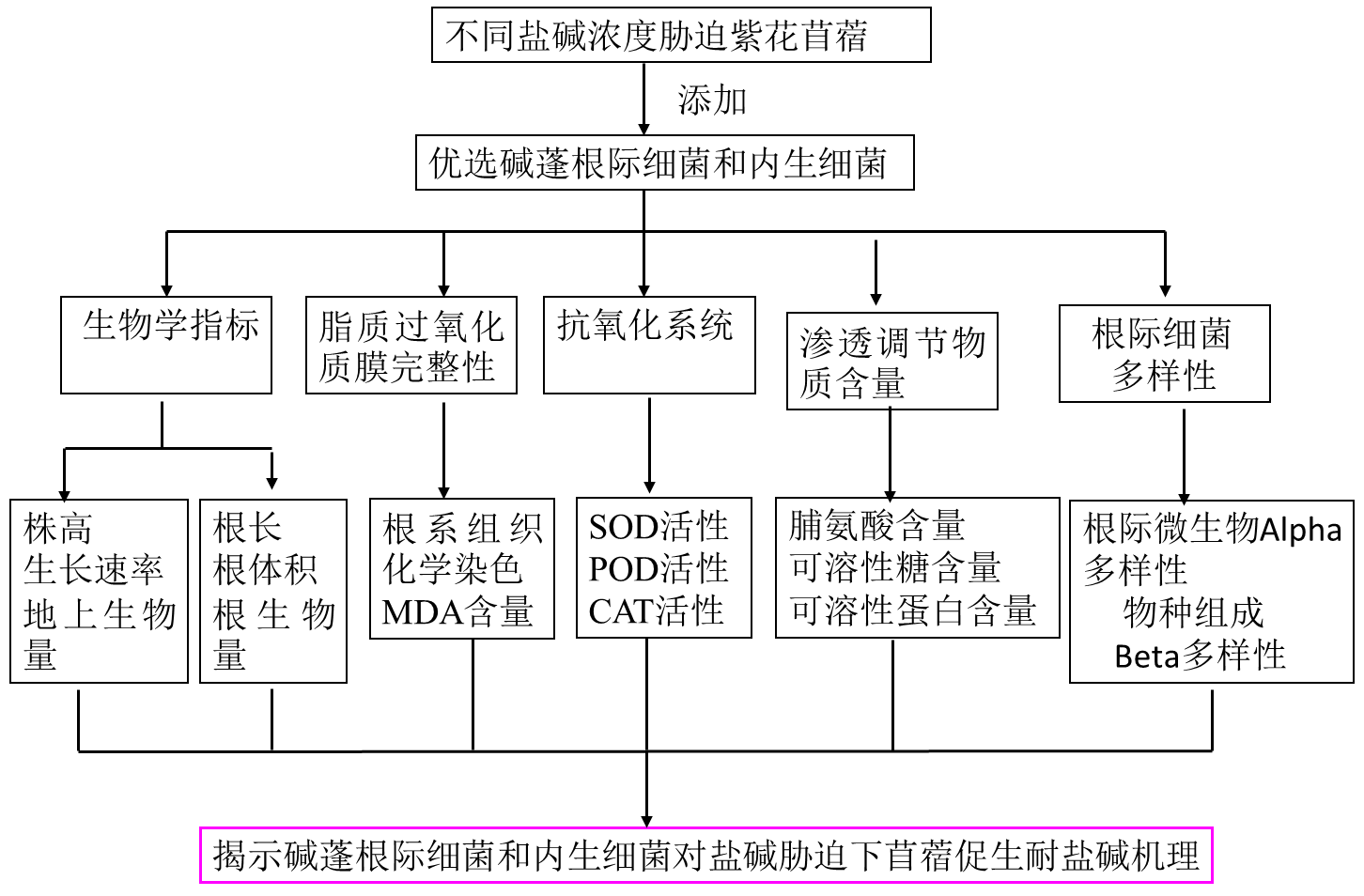

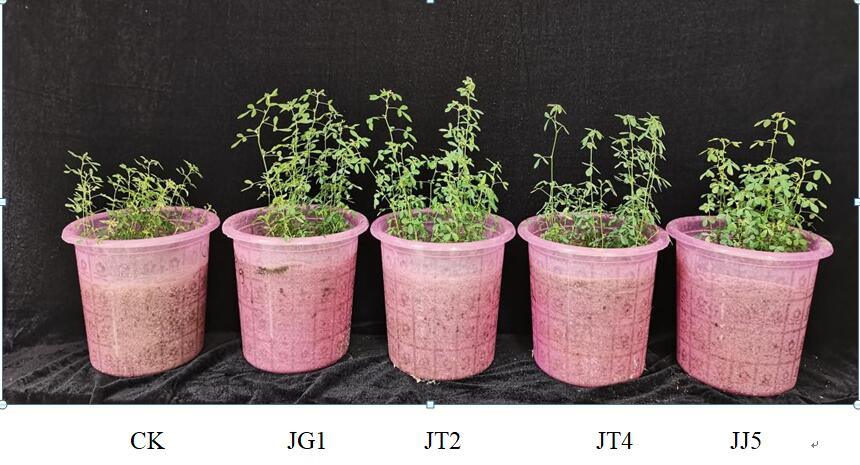

本课题组前期已经从碱蓬植株体内和根际分离出沙雷氏菌菌株JT2、JJ5、JG1 ,嗜麦芽寡养单胞菌JT4 和短小芽孢杆JT8 ,上述5株菌株均为碱蓬促生细菌,其中JT4 对盐碱胁迫下苜蓿种子萌发及幼苗生长的效果最佳。同时模拟松嫩平原盐碱地盐碱成分研究发现JT4、JG1和JJ5这3株促生细菌均能缓解盐碱胁迫对紫花苜蓿的抑制作用,促进紫花苜蓿生长,不同促生细菌对盐碱胁迫下苜蓿促生效果为JT4>JG1>JJ5>CK。但其具体作用机理还不清楚。因此,本研究以盐碱地先锋植物碱蓬根际和内生耐盐碱细菌为切入点,研究其对盐碱胁迫下苜蓿幼苗根系生长及抗氧化系统的影响,并以高通量测序为技术依托,较为全面地考察盐碱胁迫下紫花苜蓿幼苗根部接种碱蓬根内细菌(JG1)、根际土壤细菌(JT4)和茎内生细菌(JJ5)3株菌剂后苜蓿根际土壤细菌的群落结构与组成,分别围绕Alpha多样性、物种组成和Beta多样性等不同生态学层次进行分析评估,为揭示接种耐盐碱促生细菌调节盐碱胁迫下苜蓿幼苗耐盐碱性的机理和利用促生细菌缓解苜蓿幼苗对盐碱胁迫的伤害提供理论依据。